Avere vent’anni nel 2025 significa essere venuti al mondo all’inizio del XXI secolo, all’inizio del III millennio, trovando tutto ciò che è avvenuto sul pianeta negli anni appena precedenti. Come per tutte le età, anche questa costituisce una sorta di eterna tappa evolutiva nello sviluppo antropologico, prevalentemente caratterizzata dall’entrare a pieno titolo nella società come individuo che anela alla sua libertà, all’indipendenza, al non voler più avere “guide” di riferimento se non riconosciute tali. Questo a grandi linee, tranne momenti storici particolari in cui si veniva obbligati, o per cultura familiare o per necessità sociali, a sottostare alla volontà altrui, sia questa famigliare che istituzionale. Queste caratterizzazioni generali hanno però sempre subìto le variazioni conseguenti alla cornice di contesto; variabili che nel corso dei secoli sono mutate notevolmente e, come sappiamo, con una accelerazione esponenziale negli ultimi decenni.

Lo spirito del tempo colora e determina nel corso dei secoli il modo di vivere, i contesti sociali, politici, economici e culturali. Nell’ultimo secolo si è confermato un notevole sviluppo delle Scienze che si sono sempre più rese specialistiche di settore, grazie all’incremento della Tecnica al servizio della Tecnologia. Il transito dalla meccanica, all’elettrotecnica, all’elettronica, le cui applicazioni hanno potenziato i mezzi di trasporto, le comunicazioni fino al fenomeno della globalizzazione, il conseguente sviluppo delle attività non più solo economiche bensì finanziarie, tutto ciò è stato il vissuto di tanti di noi ancora presenti, nati nel secondo dopoguerra ed oltre.

Credo valga la pena di tentare una sorta di comparazione tra cosa ha significato essere ventenni negli anni 60, 70 del secolo scorso ed avere vent’anni oggi. Requisiti necessari per compiere un’operazione del genere: ampiezza di vedute, osservazione spregiudicata, onestà intellettuale ma anche interiore ed emotiva. Naturalmente questa breve analisi si riferisce a quei paesi che sul pianeta hanno vissuto il cambiamento più evidente, i cosiddetti paesi industrializzati.

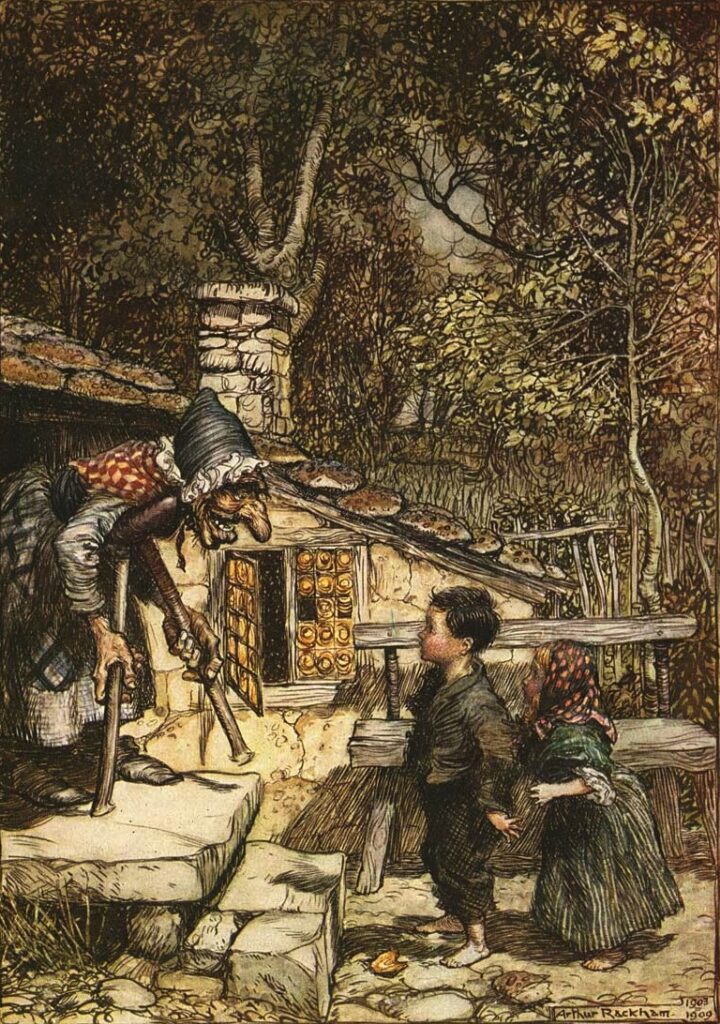

Dal secondo dopoguerra ad oggi i primi venti anni di vita sono dedicati prevalentemente alla formazione, ai processi di apprendimento strutturati; la scuola italiana era improntata al necessario sviluppo dell’epoca e pertanto necessitava la formazione dei quadri dirigenti, delle competenze professionali nei vari settori e gli operatori dei servizi. La scuola elementare accoglieva i bambini con attenzioni e cure non di rado più elevate di quanto si potesse fare in famiglia; da molti osservatori del settore fu definita una buona performance rispetto a molti altri paesi. Le medie erano anticipazione per la scuola superiore, ma includeva elementi curriculari poi persi, quali applicazioni tecniche e artigianali. Nella scuola superiore vi erano insegnanti che univano le esperienze di vita con quelle professionali, trasferivano saperi e conoscenze con passione, non senza rigore. Una nota importante consiste nell’appartenenza di genere: tranne che nella scuola materna, praticata quasi esclusivamente da maestre, dalle elementari in poi gli insegnati erano di genere maschile e femminile. La scuola lasciava i bambini a casa il pomeriggio e questo consentiva di avere a disposizione del tempo per le amicizie, il gioco con i vicini di casa, attività assolutamente ludiche presso oratori o altri luoghi di aggregazione. L’università non era per tutte le tasche e comunque era frequente il doppio impegno di studio e lavoro. Molti universitari dividevano il loro tempo tra la frequentazione alle lezioni ed il lavoro più o meno saltuario in bar, ristoranti, luoghi balneari ed altro. La burocrazia non era così stringente e quindi era possibile dare una mano in famiglia per sostenere il costo degli studi. A vent’anni o si frequentava l’Università o si era già da un paio d’anni nel mondo del lavoro. Pensare alle vacanze estive richiedeva a molti il doversi organizzare per racimolare con qualche lavoretto il denaro necessario per partire. Come? In tutti i modi tranne che in aereo. L’obiettivo apparente, andare in Grecia, quello reale, arrivarci, attraversando luoghi mai visti, incontrando persone di altre culture, respirando profumi diversi … il tutto con un occhio sempre vigile ai costi di qualsiasi cosa, alla cura di non perdere il denaro così faticosamente conquistato. Esperienze, esperienze, esperienze. La mèta era il viaggio! Col senno di poi, quasi una sintesi essenziale del senso della vita, la vita stessa. La grazia? Avere tempo, essere proprietari del proprio tempo, la libertà di ripartire stasera o domattina, a secondo della più o meno gradita compagnia. Tutto ciò era possibile solo grazie alla limitata tecnologia delle comunicazioni, unica risorsa e non sempre facilmente reperibile, una cabina telefonica con i famosi gettoni o monete locali.

Avere 20 anni è sempre bello, forze fisiche, freschezza e gioia di vivere, tutto da fare, se solo lo voglio e poi … e poi vi sono periodi storici in cui i fatti sociali coincidono perfettamente con la tappa evolutiva che stai vivendo. Certamente avere vent’anni negli anni 70 significava avere tutte le occasioni possibili per fare esperienze, sia nei piccoli centri che nelle grandi città, luoghi di tanti fermenti sociali e politici in cui la parola libertà coincideva con una istanza reale che poi, con la strutturazione dell’esistenza che seguirà nel decennio successivo, non saranno più possibili e comunque con altri profumi, altre atmosfere in cui, per una presunta libertà, si decide di assumersi anche nuove responsabilità, quali mettere su famiglia. Certamente il bisogno interiore di un’esperienza più intima, direi spirituale che, pur esistendo, non era manifesto, tante erano le occasioni di cimentarsi nelle relazioni, i primi grandi amori, il fare musica e teatro, manifestare il proprio dissenso in tutte le occasioni possibili e comunque, quando per taluni lo era, c’era sempre la grande India e Sai Baba. Dunque, al periodo formativo strutturato scolastico seguiva poi la grande maestra, la vita.

Cosa è successo negli ultimi vent’anni anni di così fondante da riconoscere l’esperienza del ventenne oggi così diversa da allora, da soli venti anni prima? Vediamo alcuni eventi, tralasciandone altri forse non meno importanti ma meno evidenti, accaduti dalla svolta all’ingresso del terzo millennio, fino quasi ai nostri giorni.

L’11 settembre del 2001 ha radicalmente cambiato il mondo. Non è il caso di soffermarsi a lungo su questo, ma va tenuto presente che i ventenni di oggi nascevano proprio a ridosso di questo evento che scosse fortemente il mondo occidentale, che da quel giorno non fu più come prima. Si inserì – meglio, si installò – nell’animo degli adulti dell’epoca il timore, se non la paura, che ne derivava dalle conseguenze dell’accaduto. Furono introdotte procedure di sicurezza con tutta una serie di limitazioni e controlli nella libertà di movimento, tanto che pensare di organizzare viaggi con mete lontane, con mezzi propri, era già da tempo fuori dagli orizzonti. Già l’ultimo decennio del secolo scorso vedeva i giovani viaggiare in aereo o al massimo in treno e progressivamente muoversi non più con denaro contato e contante, bensì con carte bancarie. Anche il muoversi in gruppo divenne più raro, tranne casi di comune appartenenza ad istanze particolari, si iniziò a viaggiare in pochi e possibilmente già ben affiatati.

La mia condizione privilegiata mi consente da anni di osservare i macro-cambiamenti nel mondo come pure il contesto scolastico in quanto docente nella scuola superiore. Nel 2020 quei bambini nati a ridosso del 11 settembre 2001 si trovarono, in piena adolescenza, a vivere il fenomeno pandemico. Anche questo secondo evento, come il primo, lo abbiamo vissuto tutti, ma quanto profondamente abbia segnato questi giovani alcuni di noi lo possono ben immaginare. A scuola, la vita sociale, il desiderio di incontro e tutta la vita personale fin nei particolari famigliari è stata fortemente compromessa, perché ha intaccato due aspetti che caratterizzano l’adolescenza: il desiderio ideale di libertà e la necessità di incontro che si sostanzia solo attraverso la possibilità di movimento.

Il terzo, non certo per ordine di importanza, è stato lo sviluppo esponenziale delle tecnologie della comunicazione che si è particolarmente intensificata negli ultimi 10 anni. Non c’è bisogno di investire troppo tempo nell’osservazione dei suoi effetti, vediamo tutti quante difficoltà sociali e personali si stanno manifestando, purtroppo fino alla cronaca nera. In ambito scolastico qualcuno sta correndo ai ripari, ma ecco arrivare l’A.I. e tutto ciò che ne consegue.

Terminata la clausura pandemica si è presentato un quarto elemento che ha preso di forza il palcoscenico dell’interiorità; mi riferisco ai conflitti che negli ultimi 3 anni si sono accesi in territori non troppo lontani da noi, le cui sorti sono appese ad equilibri di geopolitica mondiale.

La fenomenologia sopra presentata ha di fatto destabilizzato l’assetto sociale, sono progressivamente venute meno le sicurezze nel mondo degli “adulti” che in una certa misura influenzano tutta l’atmosfera degli ambiti di incontri di collaborazione, sia nel mondo del lavoro che nell’ambito scolastico e sociale in generale. Una sorta di chiusura in se stessi, occupandosi prevalentemente degli affari propri, cercando di non pensare. Tutto ciò rischia di legittimare in una certa misura l’atteggiamento dei giovani a non innestare le proprie forze di volontà per la realizzazione di un progetto futuro che richiede ciò che ha sempre richiesto: entusiasmo e fiducia nella vita. D’altro canto, la scuola da anni ha imboccato una sorta di accelerazione nei processi di apprendimento: nei più piccoli fino all’uso della tecnologia, di intensificazione curriculari ed inasprimenti di giudizi nei comportamenti, ritornando alle minacce del voto di comportamento, nei ragazzi in pubertà e adolescenza. L’OCSE Pisa segnala le gravi carenze circa le competenze minime necessarie per un sano processo formativo.

A queste forme di accelerazione e di intensificazione – che vorrei sintetizzare in tre troppo: troppe cose, troppo presto, troppo velocemente – si riflette un fenomeno speculare già visibile all’inizio del secolo: come controcanto a queste anticipazioni nasceva polarmente la tendenza a ritardare il più possibile l’abbandono delle certezze offerte dal “nido famigliare”, lo spiccare il volo verso orizzonti di autonomia e indipendenza. L’intensificazione degli eventi che stanno vivendo gli odierni ventenni – e che in una certa misura tutti stiamo vivendo nei nostri giorni – suggeriscono un’osservazione ed una domanda: Quale attitudine viene richiesta dallo spirito del tempo per ripristinare il più possibile e rapidamente l’equilibrio interiore necessario a far fronte alla moltitudine di eventi, tutti non rinviabili?

Presenza di spirito, riconoscimento ed accettazione dei propri limiti senza i quali non posso superarli, flessibilità, dinamicità, fiducia in me e nel futuro.

La metafora che meglio restituisce il concetto è quella dell’andare in bicicletta; una pedalata a sinistra, sbilanciamento, ed una a destra per riequilibrare e procedere. Detta in termini medico-scientifico, possiamo dire che la tendenza/rischio consiste nel considerare l’esistenza vivibile solamente in una condizione di omeostasi. Vuol dire tendenza naturale a mantenere una determinata stabilità, stasi, condizione omogenea, costante, statica. In realtà la vita sembra chiedere tutt’altro, di essere in movimento, alla costante ricerca di un equilibrio, oggi più che mai estremamente dinamico. Quindi la condizione omeostatica va ritrovata ogni volta che la vita porta incontro qualcosa che destabilizza questo equilibrio, una condizione eterostatica, cioè di condizioni variabili (da non confondere con la resilienza, che riguardava più le generazioni del secolo scorso). La variabilità delle condizioni della vita è tanta e tale da richiedere veramente un grande sforzo di volontà per fare in modo che quella condizione eterostatica diventi progressivamente il procedere nella nell’esistenza terrena, ritrovando il proprio centro di gravità in condizioni impreviste. L’alternativa è restare sulla Terra con riserva, con l’incertezza di volerci restare.

L’insicurezza, a prescindere che trovi la sua genesi in bassi livelli di autostima o ceti sociali di appartenenza o latitudine sullo stivale, ha una indubbia diversificazione nel modo di essere vissuto a secondo del genere di appartenenza. Il maschile osserva con più attenzione ed interesse il fenomeno di integrazione sociale e cerca di organizzarsi in tal senso, a prescindere dalla possibilità di riuscire o meno; d’altro canto, è meno incline a guardarsi “dentro”, non si conosce, non si apre a se stesso nella dimensione più intima. L’essere femminile vive una situazione diametralmente opposta, si interessa ai fatti del mondo, ma è il mondo della sua anima il campo di investigazione. Questo tema richiederebbe un approfondimento specifico, ma è importante accennarne per cercare di cogliere il fenomeno che sempre più spesso si manifesta, l’uso della violenza fisica nei casi in cui una relazione stia naufragando. Impareremo nuovamente a capire e comprendere meglio che l’uomo e la donna non amano allo stesso modo, hanno una diversa aspettativa dalla relazione amorosa. All’epoca romantica sta seguente quella delle passioni tristi.

Un’ultima riflessione riguarda in modo specifico il cambiamento avvenuto negli ultimi trent’anni nell’ambito scolastico. Il dato che segue è stato fornito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito M.I.U.R. in occasione dell’8 marzo 2024, riguardo al “genere femminile” degli insegnanti nei vari ordini e gradi della scuola italiana:

- Scuola dell’infanzia 99%

- Scuola primaria 96%

- Scuola secondaria di I grado 78%

- Scuola secondaria II grado 67%

La femminilizzazione della professione docente è un fenomeno in crescita: 81,5% degli insegnanti nelle scuole statali è donna (768.667 su 943.681). Che cosa questo sbilanciamento possa generare nella formazione dei giovani è un campo di ricerca in cui tanto è ancora da fare.

Leggendo e rileggendo questa breve esposizione mi rendo conto che forse gran parte delle caratterizzazioni sugli attuali ventenni è estendibile a gran parte di noi “adulti da un pezzo”. Ciò mi fa pensare che parte delle loro difficoltà siano il riflesso della nostra, quella di non essere stati relativamente capaci di offrire un esempio vivente di coraggio intellettuale, di amore per la verità, di onestà interiore, in poche parole, di non essere stati pienamente capaci di restare in sella, nonostante le tante strade dissestate. Rimane però l’incrollabile fiducia nel pensiero che ogni generazione apporta sulla Terra, un impulso che prima non c’era, quindi la speranza che trovi il nuovo che aspetta.