Siamo generalmente persuasi di vivere nell’epoca delle immagini. Siamo circondati, investiti quotidianamente da messaggi visivi, immagini più o meno in movimento, provenienti da un numero elevato di dispositivi e di canali.

Ci viene detto che l’intelligenza artificiale (IA) già ora stia portando una rivoluzione nel mondo della produzione delle immagini: tramite il linguaggio naturale è possibile richiedere alla macchina di produrre un’immagine o un video che fino a pochi mesi fa avrebbero richiesto ore e ore – se non giornate – di lavoro. Magari immagini e video “impossibili”, cioè rappresentanti situazioni verosimili molto complesse o di pura invenzione. Da qui tutto il problema delle immagini fake sempre più difficili da smascherare.

Le cose, però, non stanno così.

È vero, infatti il contrario: oggi l’uomo vive, piuttosto, nell’epoca del concetto senza l’immagine.

Immagine e concetto definiscono due dimensioni polari, due momenti distinti nella storia della coscienza dell’uomo, almeno di quello occidentale. Abbiamo alle nostre spalle una lunga epoca di evoluzione in cui l’uomo è veramente vissuto nell’immagine senza concetto, almeno fino all’alba della filosofia greca. La manifestazione più significativa di ciò sono stati i miti: tutte le civiltà del passato, attraverso l’evocazione di grandi immagini fondative, definivano ciò che identifica un popolo, nelle sue diversificate dimensioni spirituali, economiche e giuridiche. Le immagini “piovevano” (per recuperare il movimento di ciò che “riempie” l’alta fantasia di Dante nel Purgatorio) da una dimensione ultraterrena, captate e tradotte da intermediari – sacerdotesse o ciechi aedi – o accessibili ai soli sofòi, poiché iniziati ai misteri.

La filosofia nasce quando l’uomo perde progressivamente la capacità di accedere direttamente alla fonte delle immagini, quando abbandona il mito per il logos, in un percorso di affrancamento che giungerà fino alle idee chiare e distinte dei secoli dei Lumi, quando sarà in grado di cesellare concetti di straordinaria complessità, che coltivano l’ambizione di essere del tutto autonomi, di non aver bisogno di null’altro che di se stessi per giustificarsi. Da allora la conoscenza avrà sempre meno bisogno della fantasia, tantomeno di quella “pioggia di immagini” che, da una dimensione ultraterrena, la riempie.

Le immagini sono fluide, mobili, sfocate, mai definite una volta per tutte, vogliono dire una certa cosa ma anche il suo contrario. Il mondo delle immagini è lo spazio del sacro, dell’ambivalenza, della compresenza degli opposti, della quiete e del conflitto (“Polemos – è scritto nei frammenti di Eraclito – è padre di tutte le cose e di tutte è re”). Apollo è dio della luce e delle arti, ma anche il lossìa, l’obliquo, colui che si esprime per oracoli incomprensibili, colui che porta la morte nel campo dei Greci accampati sulla spiaggia di Troia. Quando, nelle Baccanti, Dioniso esce dal tempio dove gli Dei sono “relegati” (la religione serve a contenere sacro) ed entra a Tebe, stravolge la vita ordinata della polis: non esistono più le differenze che fondano le regole e la legge, i vecchi si uniscono ai giovani, donne si scagliano su uomini e animali facendoli a pezzi, i palazzi del potere civile crollano al suo passaggio. È il mondo dell’infanzia dell’umanità, quando gli uomini avevano ricevuto, come un dono, la capacità di vedere dietro i fenomeni della natura gli spiriti elementari. “Tutto è pieno di dèi”, diceva Talete. Similmente, per i bambini tutto è magia e la nascita del pensiero razionale, la conquista della lingua-logos, è come l’abbandono dell’Eden. Il bambino, verso i tre anni, inizia a dire “Io” a sé stesso, inizia a sentirsi separato dal mondo, inizia il faticoso viaggio verso la conquista dei propri pensieri, quando potrà, finalmente, incontrare i concetti.

I concetti sono ciò che porta ordine nel caos delle immagini, ciò che consente agli uomini di intendersi e governare la polis. I concetti non sono ambigui ma precisi, non suggeriscono ma affermano, non scaldano gli animi ma li raffreddano nella loro pretesa di oggettività, non si trasformano ma – al limite – si superano negandosi. Con il vulcaniano Spock della serie TV Star Trek era praticamente impossibile entrare in conflitto.

Nell’epoca odierna, quella del riduzionismo e del materialismo scientifico che persegue l’autonomia della conoscenza, siamo forzatamente portati a muoverci nella dimensione del concetto, lasciando all’immagine giusto lo spazio dell’intrattenimento e dell’arte, che infatti – purtroppo – spesso coincidono.

Italo Calvino, nella sua lezione americana dedicata alla Visibilità, metteva in guardia dal “pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale: il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per immagini. Penso a una possibile pedagogia dell’immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore senza soffocarla e senza d’altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, ma permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, autosufficiente, “icastica”.”

Non risulterà dunque strano pensare che, rispetto ad un percorso evolutivo che condurrà in futuro l’uomo ad essere in grado passare liberamente dal concetto all’immagine e viceversa, l’IA rappresenti non una forza di progresso ma di regresso.

L’IA ci inchioda al linguaggio conosciuto (nel prompt scrivo ciò che linguisticamente domino), in un momento storico dove il lessico si impoverisce progressivamente e si uniforma agli usi standardizzati ormai di una lingua egemone, l’inglese, che determina anche forme pensiero e, inevitabilmente, una precisa concezione del mondo.

Quale novità, quale autentica rivoluzione potrà dunque mai venire da un impulso sterile, generativo di nulla, ma tragicamente condannato alla riproposizione dell’identico, inchiodato a quel logocentrismo che già Antonin Artaud vedeva nel copione teatrale. La “crudeltà” retrograda dell’IA è la sua ferrea, crudele necessità di rispondere al logos, mentre rimane del tutto cieca verso il simbolo.

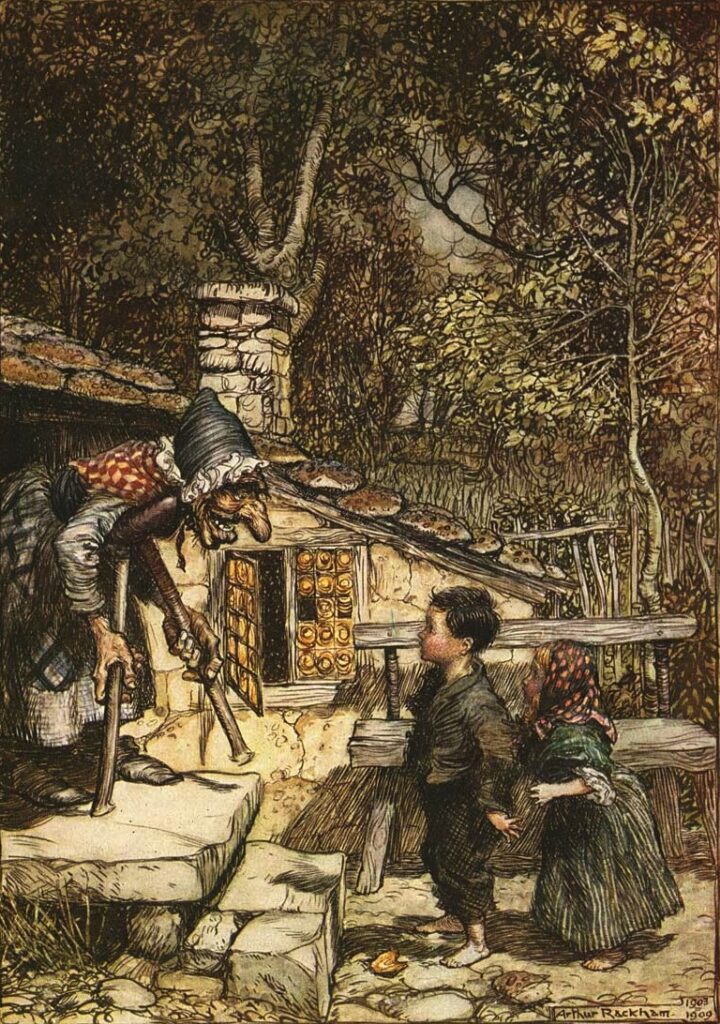

Eppure qualcosa ci è stato donato, gratuitamente, senza i costi occulti che lo sviluppo dell’IA necessariamente richiede. Ogni civiltà ha a disposizione il patrimonio delle fiabe e delle saghe popolari, tramite cui consentire ad ogni uomo, a qualsiasi età, di accedere al Regno delle Madri, dove le immagini mutano incessantemente forma, immagini generative di qualsiasi potenziale combinazione che supera i limiti del linguaggio – cioè del mondo – conosciuto e, attraverso il simbolo, ci ricongiungono all’origine.

“La fiaba – scrive Antonella Zanti, studiosa delle fiabe dei Grimm – ci parla dell’immenso dolore che ogni uomo sperimenta alla nascita, quando lascia la dimensione dello spirito per inabissarsi nella materia terrestre. Ci descrive questo dolore parlandoci della condizione in cui ci siamo trovati la prima volta che abbiamo fatto questa esperienza, quando siamo stati cacciati dal Paradiso, ma anche della condizione che ci si ripresenta ogni volta che rinasciamo, ogni mattina quando ci risvegliamo, ogni volta che la vita ci presenta una prova, un ostacolo o ci chiede di cambiare. Armonizzare spirito e materia, ereditarietà e principio individuale, transitorio ed eterno è il destino di tutti e tutti gli uomini sono chiamati a misurarsi con questo. Nella fiaba ci viene mostrato, come in un teatro, la nostra condizione umana e ognuno dei personaggi che vi sono rappresentati vive in noi, nella nostra anima. Noi siamo il re, il principe e la povera fanciulla, ma siamo anche la strega, la matrigna e lo gnomo. La nostra interiorità e le potenzialità, di bene e di male, che vivono in noi si squadernano sulla scena divenendo personaggi che svolgono una parte, le forze dell’anima si rivestono di immagini. Le immagini hanno la forza di parlare a una dimensione dell’essere intima e profonda, al nostro sentire, si fissano nell’interiorità. Hanno la capacità di descrivere un insieme, qualcosa che è in divenire, che può continuare a crescere con noi. Nella definizione [concettuale] i pensieri si chiudono, si irrigidiscono, acquisiscono una forma fissa; nell’immagine invece i contorni sfumano, cambiano, si trasformano. Il rimando interiore di una definizione è un’esperienza di morte, il rimando di un’immagine vera è una rivitalizzazione dell’essere. I bambini, quando ascoltano fiabe, cambiano espressione, colorito, osservando si può cogliere come ricevano un sano nutrimento per l’anima.”

Reggionarra, il piccolo festival nato a Reggio Emilia venti anni fa, consente di ricreare ogni anno le premesse perché questo rito collettivo di “magia bianca” – che è il raccontare fiabe – coinvolgendo bambini, scuole, insegnanti e genitori, si possa rinnovare, alimentando la capacità di una comunità di immaginare un futuro non già scritto.